3/ Le baiser de vie et la paternité physique.

Nous avons ainsi établi la relation intime qui unit le « baiser de vie » (comme on pourrait rendre abhijighrana ) avec la paternité spirituelle et les rites du sacrifice. Nous rencontrons aussi ce même « baiser de vie » dans les rites qui sont en rapport avec la paternité physique et la réincarnation par voie de procréation.

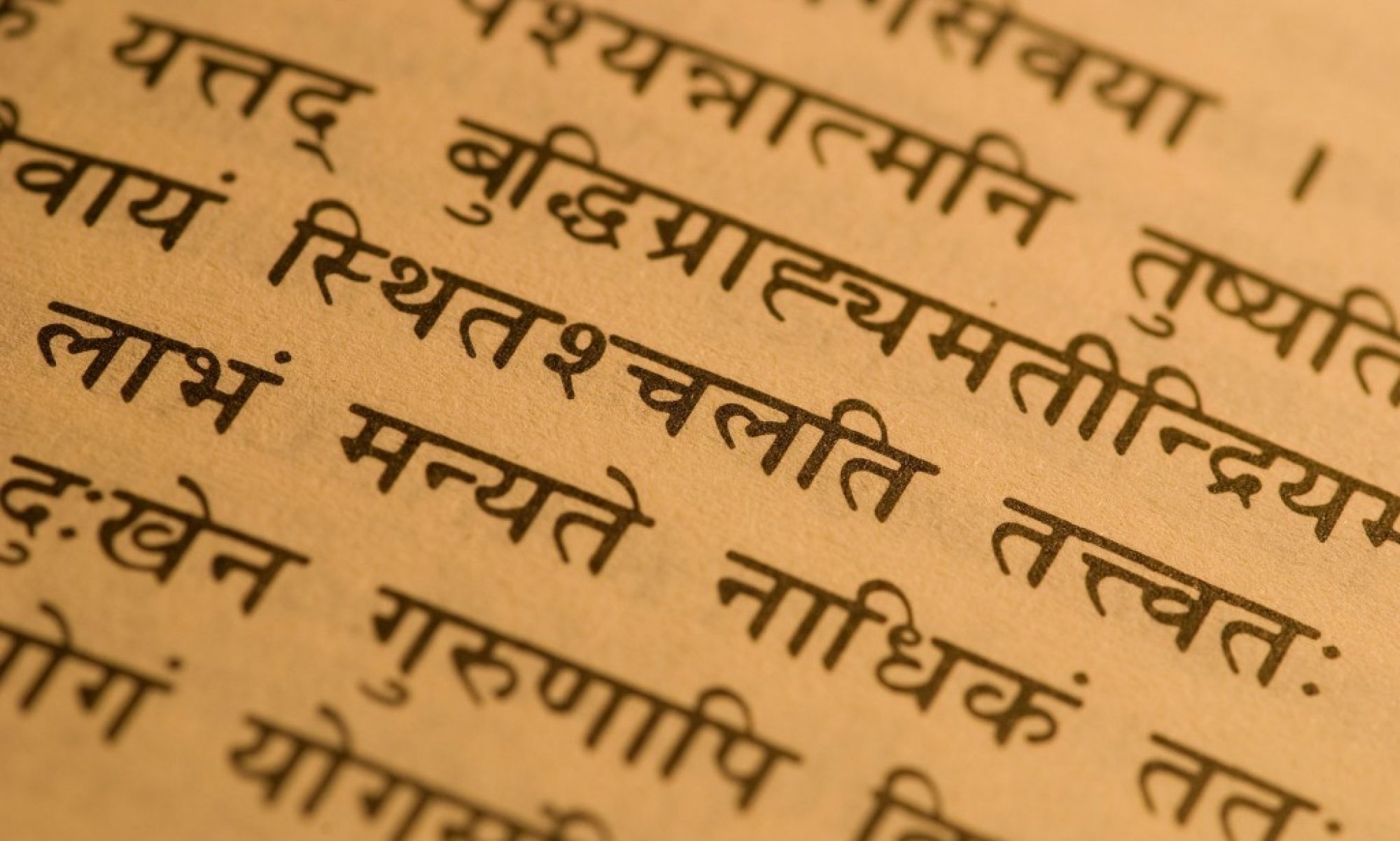

( Note : Réincarnation par laquelle le père « lui-même » (c’est-à-dire l’un de ses deux « soi ») renaît dans son fils qui le représente dans le monde après sa mort, lorsque son « autre soi » s’en est allé ailleurs (au sujet des deux « soi », cf notre article sur Le Bouddhisme originel.) Nous ne pouvons ici citer tous les textes et nous nous bornerons aux deux suivants : dans Aitareya Brāhmaṇa .VII.13 et Manu.IX.8, il est dit de la façon la plus explicite qu' »une femme (jāyā) est ainsi appelée parce que c’est de sa femme qu’un homme renaît (jāyatā punaḥ) ». Le passage de Chāndogya Upaniṣad.III.17.5, d’autre part : « Il a procréé (asoṣta ), c’est cela sa nouvelle naissance (punar utpādana) », ce passage disons-nous, résume excellemment la seule doctrine de réincarnation que nous avons pu découvrir dans les textes de l’Inde jusqu’à la Bhagavadgītā et au canon pāli inclusivement. )

Lorsqu’un père revient chez lui après une longue absence, c’est précisément en « respirant sur » son fils qu’il rétablit les liens vitaux entre eux deux : « Qu’il embrasse » (abhijighret) (ou « qu’il touche », abhimṛśet ) la tête de son fils,

( Note : Inversement lorsque le père rentre d’un voyage, le fils « le touche avec affection » ou « le touche comme quelqu’un qui est un ami » śivam (upaspṛṣati Śatapatha Brāhmaṇa.XII.5.2.8 ). D’une manière semblable, les flammes du bûcher funèbre, touchant doucement le défunt (qui est alors le bénéficiaire du sacrifice) lui souhaite la bienvenue dans la demeure qu’il a gagnée au ciel.)

disant : « …Tu es moi-même » et en même temps il saisit son fils par son nom (nāmāsya gṛhnāti)…Puis il l’embrasse, disant : « Ce avec quoi Prajāpati entoura ses enfants pour leur bien (prajāḥ paryagṛhnād ariśtyai ), avec cela je t’entoure…Par ton nom,

( Note : La puissance vitale des noms a à peine besoin d’être soulignée. Il suffit de citer Ṛgveda.VI.18.7 : « C’est par son nom immortel qu’Indra survit aux générations des hommes » Śatapatha Brāhmaṇa.IV.6.5.3 : C’est par son nom que chaque chose ici peut être saisie (gṛhitām, et enfin dans Śatapatha Brāhmaṇa.VI.1.3.9 où (Agni-) Kumāra qui vient de naître, demande un nom, car « c’est par lui que l’on chasse le mal, la mort (pāpmānam apahanti ) » Le paryagṛhnāt (« il entoura ») de Kauṣītaki Upaniṣad, cité plus haut dans le texte, peut être rapproché du nyagṛhnīt (« il embrassa ») Aitareya Brāhmaṇa .III.34. Or ce dernier terme implique une filiation : il est dit que, de la semence de Prajāpati, naquit Bhṛgu; Varuṇa l’embrassa ( nyagṛhnit ) ; c’est pourquoi Bhṛgu est le fils de Varuṇa ». Cf aussi Manu.II.151 : « En disant « mes enfants » il les embrassa (parigṛhya) avec connaissance (les reconnaissant comme siens) ».)

mon fils, j’embrasse (avajihrāmi) ta tête. » Qu’il embrasse (avajighret) sa tête trois fois. Qu’il murmure HIN sur sa tête trois fois et qu’il dise : « Je prononce sur toi la syllabe HIN (le HIN du mugissement des vaches) ». ( Kauṣītaki Upaniṣad.II.II). Il est clair que le baiser est ici ce que nous appellerions une « bénédiction » ou (au sens étymologique du terme) une « salutation ». Dans la dernière « bénédiction », qui est celle du père sur son lit de mort, et qui est appelée le « legs total » (saṃpradānam ), le père est allongé et le fils se couche complètement sur lui, chaque partie de son corps entrant en contact (samspṛśya) avec la partie correspondante du corps de son père, le nez contre le nez, etc.

( Note : II. Rois.IV.16-37, nous offre un récit parallèle remarquable. Ici l’homme de Dieu, Elisée, ressuscite ce même fils de la Sunamite dont il avait été déjà en un sens le parrain, ayant annoncé sa naissance en ces termes ; « Tu porteras un fils ». L’enfant mort avait été couché sur le propre lit d’Elisée. Celui-ci « ferma la porte sur eux deux et pria le Seigneur. Et il se leva et il se coucha sur l’enfant et il mit sa bouche sur sa bouche et ses yeux sur ses yeux : et il s’étendit lui-même sur l’enfant ; et l’enfant redevint chaud…éternua sept fois et…ouvrit les yeux. » Dans le rite hindou du « legs total », c’est bien entendu, le père, placé sous son fils, qui communique à celui-ci sa vie mortelle ; dans l’exemple biblique, bien que la méthode soit au fond la même, c’est Elisée, couché sur l’enfant qui lui communique la vie. Le Zohar, fait observer que le fils a été ainsi « embrassé » deux fois, une fois par sa mère et une fois par Elisée, et il ajoute que, les noms originels de l’enfant ayant été perdus à sa mort, « lorsqu’ Elisée l’embrassa, il grava sur lui à nouveau toutes ces lettres…elles furent toutes gravées par la respiration d’Elisée sur l’enfant, de façon à replacer en lui le souffle de vie. » Le nom de Habakkuk, qui lui fut alors donné par Elisée, fait allusion aux deux embrassements et est ainsi l’équivalent de « deux fois né. » )

Le père transmet formellement à son fils toutes ses puissances vitales, par exemple celles de la parole, du souffle (de l’odorat), de la génération ; ou, s’il lui est trop difficile de parler, il se borne à dire sommairement : « Je désire déposer en toi mes souffles de vie (prāṇāḥ) », à quoi le fils répond : « Je reçois en moi tes souffles de vie » (Kauṣītaki Upaniṣad.II.15 ). Le « legs total » (sampratti), la bénédiction du père sur son lit de mort, est décrite à nouveau, d’une façon succincte, dans Bṛhadāranyaka Upaniṣad.I.5.17 et suiv, où il est dit aussi que le père « entre dans son fils avec ces souffles (mortels) » (ebhir eva prāṇaiḥ putram āviśati ), avec les facultés ou « puissances de l’âme ». Dès lors, il est représenté dans ce monde par son fils, en lequel « lui-même » (ātman), c’est-à-dire sa nature, était né à nouveau lors de la naissance du fils : en même temps, lui, le père (en lequel des « souffles immortels » remplacent les puissances transmises), le père, donc, considéré dans son essence, dans « cet autre soi qui est à lui (asyāyam itara ātmā), ayant fait tout ce qui devait être fait (kritakrityaḥ, « tout en acte »), entre dans le Vent et part (vāyogataḥ praiti) et, partant d’ici, il naît à nouveau (punarjāyate) » ( Aitareya Aranyaka.II.5.11-12 ) ; il naît, à savoir, du Feu, du « sein céleste » de Jaiminīya Brāhmaṇa.I.17. Car, comme le dit Eckhart (trad Evans,II.127), « le père mortel partage avec son fils sa nature, et non pas son être ou sa vie. L’enfant a une vie et un être autres que ceux du père lui-même » : nous ne devons nullement confondre la réincarnation procréatrice du père avec sa régénération « post mortem ». Comme on le voit par ce qui précède, le « legs total » est la délégation finale de cette vie qui a été transmise par le père à son fils à la naissance de celui-ci. Dans Śatapatha Brāhmaṇa.XI.8.3.6, nous avons une description du rite par lequel les cinq souffles sont conférés à un enfant nouveau-né et ce passage est à lui seul une justification suffisante de notre traduction d’abhijighrati par « il respire sur » et abhijighrana par « baiser de vie ». Le texte décrit tout d’abord comment, dans le sacrifice du cheval, les vents des quatre points cardinaux, et du zénith communiquent les souffles à la victime, laquelle , par cette communication, est rituellement rappelée à la vie :

( Note : Dans Śatapatha Brāhmaṇa.XIII.28.2, les prêtres « apaisent » (saṃjñāpayanti) la victime (en obtenant, son consentement au sacrifice) et ainsi ils la « tuent » (ghnanti), pendant que adhvaryu, invoquant le Souffle (par la récitation de Vājasaneyi Saṃhitā.XXII.18 « par là met en elle les souffles de vie (prāṇān evasminn etad dadhāti), de sorte qu’il offre une victime vivante (jīvataiva paśuneṣṭam bhavati ) » ( cf Taittirīya Saṃhitā.III.1.4.3). Dans un autre passage (Śatapatha Brāhmaṇa.III.8.2.4), nous lisons que la nourriture, « l’offrande faite aux dieux, est vivante ; une chose non morte pour ceux qui ne meurent pas (jīvaṃ vai devānām havir amṛtam amṛtānām) : pour autant, est-il ajouté, que la femme du bénéficiaire du sacrifice asperge (upaspṛśati), ou lave, la bouche, les naseaux, les yeux, etc…de la victime déjà immolée, elle lui communique ces souffles de vie et ainsi l’offrande aux dieux devient vivante, une chose non morte pour eux qui ne meurent pas. » Ailleurs encore (Śatapatha Brāhmaṇa.III.8.2.7 : « ils l’aspergent (parisiñśyanti) en commençant par la tête, et ainsi ils la ressuscitent (samirayataḥ) » (Taittirīya Saṃhitā VI.6.9 , s’exprime d’une manière semblable au sujet du soma mis à mort : une partie du jus est « tirée vivante » (jivāvagrahaḥ), de peur que le bénéficiaire du sacrifice (lequel est toujours identifié à la victime) ne soit aussi tué. Tous ces rites non pas seulement pour objet de pourvoir les dieux de nourriture vivante ; on veut aussi que le bénéficiaire du sacrifice, rituellement identifié à la victime comme il vient d’être dit, puisse finalement lui-même monter vivant au monde des dieux, qu’il » puisse quitter ce monde pour le Ciel des vivants » (jīvasvarga asmāt lokāt preyāt, Śatapatha Brāhmaṇa.XII.6.1.29 et Taittirīya Saṃhitā.VI.6.9.2) : il faut que la victime ( le cheval dans Śatapatha Brāhmaṇa.XIII.2.81.1, Agni dans Taittirīya Saṃhitā.V.6.8.1, le Christ dans le sacrifice chrétien) soit ressuscitée et montée au Ciel si elle doit finalement devenir le guide de celui pour qui le sacrifice est offert. C’est de la même façon qu’en Amérique l’Indien qui a tué à la chasse un bison fume la pipe rituelle (le calumet) et dirige la fumée (qui d’ordinaire est soufflée suivant les six directions de l’espace à l’égard desquelles le fumeur lui-même est central), qu’il dirige, disons nous, la fumée vers le museau de l’animal abattu, afin de compenser, ainsi qu’il est expliqué, l’acte de prendre la vie par un acte impliquant le don de la vie. Dans une civilisation traditionnelle, les choses ( plantes, animaux ou hommes ) ne sont pas « tuées », mais elles sont » sacrifiées », c’est-à-dire consacrées à ces puissances qu’elles représentent et auxquelles elles appartiennent. Chez lez juifs, le prêtre qui immole des quadrupèdes destinés à servir de nourriture en retire les poumons, dans lesquels il souffle; et, s’ils ne retiennent pas l’air, la viande n’est pas « kasher » : ici, non seulement on sacrifie l’animal et on pourvoit à sa réanimation, mais encore l’épreuve faite pour savoir si la victime était ou non « sans tache » ( en sanskrit medhya, propre au sacrifice), cette épreuve, disons-nous, est aussi une façon de déterminer si la bête, est ou non tuberculeuse, un seul et même acte rituel ayant à la fois une valeur physique et une valeur métaphysique.)

Dans le cas d’un fils nouveau-né, le père prie cinq brāhmanes de « respirer sur » l’enfant de la même façon ; mais s’il ne peut trouver de brāhmanes, il doit lui-même « respire sur » ou « avec » (anuprānyāt) l’enfant, en tournant autour de lui ; par quoi l’enfant « obtient l’intégralité de la vie et vit jusqu’à un âge avancé. »

( Note : Dans Taittīriya Saṃhitā.V.5.5, le prêtre prend la place du cheval solaire qui, comme on l’a vu plus haut, « respire sur » (abhijighrati) les « Percées par elles-mêmes…les briques de l’autel du feu (Śatapatha Brāhmaṇa. VII.2.3.12 et Taittirīya Saṃhitā.V.2.8.1 etc ) Ici, c’est donc le prêtre qui souffle la vie sur les briques. Or, nous trouvons que, quant à la première brique, qui représente Agni et le monde terrestre, le prêtre « doit respirer avec » elle ou « le long d' » elle (anuprānyāt) ; que, pour ce qui est de la seconde, qui représente Vāyu et le monde aérien intermédiaire « il doit respirer à travers elle » ou « d’une façon diffusive » (yvānyāt); et qu’enfin en ce qui concerne la troisième, qui représente le Soleil et le monde céleste, « il doit expirer » sur elle ou « respirer vers le bas », sur elle (apānyāt) ; et ainsi, « en vérité, il alluma Agni avec les souffles de vie. » De ce texte et de Aitareya Brāhamaṇa.IV.25 il ressort clairement que ces trois respirations (qui sont les équivalents des trois abhijighrana du cheval) correspondent à celles des trois principes eux-mêmes (Agni, Vāyu et le Soleil) et que, dans toutes, un souffle vient sur ou en quelqu’un ou quelque chose ; et il est particulièrement claire qu’apān signifie « diriger sur quelque chose un souffle descendant ». Tout ceci trouve un parallèle exact dans notre pratique empirique. Quand nous soufflons sur un feu qui vient d’être allumé ou qui est presque éteint, nous le vivifions ou le ranimons par notre souffle, de sorte qu’il « tire » (qu’il aspire le souffle) et qu’il « prospère » . Nous pouvons aussi, en cessant de respirer sur lui, le laisser s’éteindre ; ou encore, nous pouvons l’éteindre en soufflant trop fort sur lui ; dans les deux cas, il ne « tire » plus et il est clair que c’est avec un seul et même souffle que nous « tuons et rendons vivant » comme cela a lieu « in divinis ». La seule différence, mais elle est profonde, est que, pour nous qui n’envisageons plus le monde comme une théophanie, pour nous qui avons cessé de « chercher à connaître l’immortel par le mortel » (Aitareya Aranyaka.II.3.2, cf Kaṭha Upaniṣad.II.10, où il est » parlé de l’utilisation symbolique exacte d’une chose aussi instable que le feu » (Rawson, in Kaṭha Upaniṣad p151 ) pour nous de qui on ne peut plus dire que « les besoins du corps et ceux de l’âme sont satisfaits ensembles », (Schmidt. Dawn of the Human Mind p167), pour nous, donc, ces actions du souffle sur le feu ne sont plus à la fois utiles et pleines de signification, mais seulement « utiles ».

( Note : Des rites hindous que nous venons de décrire, on peut rapprocher certains rites d’initiation des Zuñi, ceux qui concernent la seconde naissance de l’initié. Dans les paroles du chant d’accompagnement, nous trouvons : « J’ajouterai à votre souffle. En demandant au prêtre du nord, au prêtre de l’ouest…du sud…de l’est…du zénith…du nadir, leur longue vie, leur grand âge…En leur demandant leur souffle, et en faisant entrer leur souffle dans mon corps chaud, j’ajouterai à vos souffles…Ne méprisez pas le souffle de vos pères, mais aspirez-le dans vos corps, de sorte que nos routes puissent atteindre le point de d’où part la route vivifiante du Soleil notre père… » ( Ruth I, Bunzell )

4/ Souffle et guérison. De nombreuses opérations à caractère spirituel impliquent une perte de « souffle » et de « vie » ; cf Marc.V.30 : « Une vertu est sortie de lui…Qui m’a touché? ». Dans Taittirīya Saṃhitā.III.3.4 nous lisons : « La vie et le souffle quittent celui qui tire l’ aṃśu : « Que le souffle, dit-il, vienne de loin sur nous (prāṇa ātu parevatas)! » ; en vérité, il fait venir sur lui-même de la vie et du souffle. Et, en disant : « Tu est celui qui ne meurt pas, à cause du souffle (je) t'(honore) », en vérité, avec ce qui ne meurt pas il fait venir de la vie sur lui-même ». Il peut être aussi question d’une guérison, soit de la personne même qui agit, soit d’autres personnes. Tantôt cette guérison est obtenue par la simple prononciation de certaines paroles, par exemple dans Taittirīya Saṃhitā.III.3.5, « Tu es le Vent, tu es appelé le souffle (vāyur asi prāṇo nāma ) ; gouverné par Savitṛ, donne-moi le souffle expiré (apānam me dāḥ).

( Note : apāna, expiration, vie, ne désigne pas ici le fait de « rendre l’esprit », « d’expirer » pour la dernière fois. L’expiration est un critérium sensible de la vie, comme lorsqu’on tient un miroir devant la bouche d’un homme évanoui pour voir s’il respire encore.)

Tantôt l’opérant, en même temps qu’il prononce certaines paroles, saisit la main du malade. Ce cas est celui de Taittirīya Saṃhitā.II.3.11 : « Il dit : (Je) te (guéris) par l’hymne pāvamāna » ; et par là, en vérité, il place du souffle en lui… (il dit:) « Agni est plein de vie », et, parlant ainsi, il prend sa main; ces dieux sont pleins de vie, ils lui accordent la vie, il vit toute sa vie ». La prise de la main rappelle Marc.V.41 : « Et il prit la jeune fille par la main et lui dit : « Talitha cumi, » ce qui veut dire : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Dans Luc.VIII.55 nous lisons : « Et son esprit revint et elle se leva aussitôt ». Nous rencontrons aussi des cas où c’est en éventant la chose ou être intéressé qu’on lui communique le souffle vivifiant et guérisseur. Ainsi, d’après Śatapatha Brāhmaṇa.VI.4.3.3, lorsqu’un trou a été creusé dans la terre (ce qui est ressenti comme une cruauté, cf Taittirīya Saṃhitā.II.6.5) , l’opérant guérit d’abord la terre avec de l’eau et ensuite « avec du vent il fait se joindre et réunit (vāyunā…saṃtanoti saṃdadhāti) tout ce qui en elle a été blessé ou déchiré », c’est-à-dire qu’il fait pénétrer de l’air dans la cavité en éventant celle-ci avec la main. Le procédé appliqué est exactement le même que dans Śatapatha Brāhmaṇa.XIII.2.8.4-5, où les sacrificateurs éventent ( dhuvate ) le cheval immolé, et l’éventent « avec les trois mondes » (ceux d’Agni, de Vāyu et d’Aditya, comme dans Taittirīya Saṃhitā.V.7.26) et ainsi font réparation envers lui. Mais, tandis qu’ils le font, leurs propres « souffles les quittent » ; et ils replacent ceux-ci en eux-mêmes (prāṇān evātman dadhate) en tournant autour de la victime dans le sens du cours du Soleil. Une invocation et une offrande peuvent aussi suffire à guérir, comme dans Taittīriya Saṃhitā.II.I.I.3-4 : quelqu’un qui est malade depuis longtemps (est-il dit dans ce texte ) et qui est abandonné par ses deux souffles (prāṇa et apāna) doit recourir à Vāyu Niyutvat (le Vent comme conducteur d’attelage), en lui offrant la victime qui lui convient, à savoir un animal blanc. Là-dessus « lui (le Vent) place en lui (en l’homme ses souffles (sa evāsmin prāṇāpānau dadhāti cf Śatapatha Brāhmaṇa.I.8.3.12 ,

( Note : « Ici le Vanneur n’a qu’un souffle ; mais, dès qu’il entre en l’homme, il souffle en avant et en arrière, les deux souffles étant le prāṇa (souffle en avant) et l’udāna ((souffle ascendant), c’est-à-dire Mitra et Varuṇa » (Śatapatha Brāhmaṇa.I.8.3.12). Dans ce passage, comme généralement dans le Śatapatha Brāhmaṇa , le couple prāṇa-udāna équivaut à prāṇa-apāna )

de sorte que, même si sa vie le quitte, il vit pourtant ( ud yadītāsur bhavati jīvaty eva) ». Nous ne pouvons, dans cette étude, laisser de côté le rôle que joue le « souffle » dans l’imprécation d’ Aitareya Aranyaka.III.1.4. Ici « le souffle est la poutre axiale » (prāṇo vāṃśa iti vidyāt ) ; et le texte dit : « Si quelqu’un diffame un homme (qui est devenu) le souffle, la poutre axiale, cet homme, s’il s’en juge capable, dira : « J’ai dressé le souffle, la poutre axiale (prāṇaṃ vaṃśaṃ samadhām ) ; tu ne peux en rien me (blesser, moi) qui a dressé le souffle; la poutre axiale ; que le souffle, la poutre axiale t’abandonne! ». Ou, s’il ne s’en juge pas capable, il dira : « J’ai cherché à dresser le souffle, la poutre axiale ; que le souffle, la poutre axiale t’abandonne, lui que tu ne peux dresser (taṃ nāśakaḥ saṃdhātum)! ».

( Note : Le symbolisme de la poutre axiale, du « roi-pilier » (sthūna-rāja) demanderait une plus longue étude, que nous ne pouvons entreprendre ici. sthūna-rāja (« roi-pilier ») est semblable dans la forme à l’expression anglaise « kingpost », qui désigne le « poinçon », d’un comble, la poutre verticale qui supporte le faîte, à quoi correspond le vaṃśa (littéralement « bambou », ici « poutre axiale » du texte cité d’ Aitareya Aranyaka )

5/ Souffle et odorat. Nous arrivons maintenant à la perception par l’odorat, à l’acte de sentir ou de flairer, qui est certainement l’un des sens de GHRĀ-, racine d’abhijighrāmi, le nez ( ghrāṇa ) étant l’organe physique de l’odorat. On aura remarqué qu’à la fin du passage de Kauṣītaki Upaniṣad.II.II cité plus haut (section III, premier alinéa pp 11-10), avajighrāmi et avajighret remplacent les formes plus usuelles composées avec le préfixe abhi: le préfixe ava impliquant ici que le souffle « descend » sur quelqu’un ou quelque chose. Cette forme avaghrā est employée à propos de divers rites : ainsi, dans le « sacrifice aux patriarches » (pitṛyajña, Śatapatha Brāhmaṇa.II.6.1), les restes de la bouillie offerte sont remis au brâhmane chargé de faire l’offrande (hotṛ), lequel avajighrati ces restes, c’est-à-dire, comme certains l’ont traduit, les « sent », bien qu’on puisse aussi entendre qu’il « respire sur » eux.

( Note : Taittirīya Saṃhitā.III.9.4.10 et 20, on espère que le cheval soufflera sur les eaux servant à l’aspersion et sur le fourrage qui lui est offert et, s’il manque à le faire (nāvajighret), on emploie les exhortations de Taittirīya Saṃhitā.V.7.26, lesquelles contiennent des formes telles qu’avajighra, « souffle sur… » etc )

On ne peut guère douter qu’en fait l’idée de « sentir », au sens actif, ne soit toujours associée à celle de « respirer sur » quelque chose ou quelqu’un, ce qui est le caractère essentiel du « baiser » faisant l’objet de notre étude. Que le brâhmane chargé de chanter les hymnes dans les sacrifices, que l’udgātṛ, disons-nous, soit avant tout quelqu’un qui « sent », c’est ce qui ressort de Pañcaviṃśa Brāhmaṇa.I.3.9. Il peut sembler, à première vue, que sentir implique une inspiration plutôt qu’une expiration : d’un parfum nous pensons qu’il est inhalé. C’est, cependant, « par le souffle expiré qu’on sent les odeurs » (apānena hi gandhān jighrati, Jaiminiya Upaniṣad Brāhmaṇa.I.60.5; Bṛhadaranyaka Upaniṣad.III.2.2) : au commencement, le Soi unique (ātmā), c’est-à-dire Prajāpati, s’efforça de saisir la forme de la « nourriture » primordiale : entre autres moyens, « il s’efforça de la saisir par le souffle (prāṇa), mais il n’y réussit pas ainsi…

( Note : Ce que dit le texte cité, c’est que le sujet connaissant s’efforça d’abord de saisir les objets des sens dans leurs effets empiriques, l’odeur, en particulier, par la réaction physique des nefs olfactifs, mais qu’il découvrit que le résultat était seulement une sensation, connaissable comme telle, mais non comme « odeur »; c’est seulement lorsque l’intellect projette sa lumière sur l’objet odoriférant qu’une « odeur » peut être connue. Ce n’est pas avec le nez que l’on « sent », mais seulement avec ce qui « saisit plus loin » que ne le fait l’organe corporel, avec ce qui est son atigraha. La sensibilité, en d’autres termes, est une « passion », mais la perception est un acte de la volonté, une direction donnée au « sens intérieur » (Richards, Coleridge on Imagination.p47). Cette théorie de la perception est aussi, comme on le sait, celle de Plotin et de St Augustin.)

Il s’efforça de la saisir par le souffle expiré (apāna) et il y réussit ». Maintenant, les traducteurs, il faut le reconnaître, ne sont nullement d’accord entre eux sur le sens des différentes sortes de « souffle » : prāṇa, apāna, udāna, etc ; nombreux sont même ceux qui rendent prāṇa par expiration et apāna par inspiration, sans que le texte qui vient d’être cité semble à première vue appeler.

( Note : Notons, pour montrer la complexité du problème ici soulevé, que le latin « inhalare », qui signifie « respirer sur » a donné en français « inhaler », qui signifie inspirer. Voir aussi l’excellente étude de A.H.Ewing sur « La conception hindoue des fonctions du souffle » (Journal of the American Oriental Society.XXII, pp 249-308). )

Mais nous sommes en état de déterminer exactement les sens respectifs de prāṇa et d’apāna en recourant à d’autres textes, desquels il ressort clairement que prāṇa veut dire inspiration, ou simplement respiration en général.

( Note : En prāṇa nous trouvons le préfixe pra- « en avant », et la racine verbale AN- « respirer ». Appliqué aux choses divines (adhidaivatam), ce terme désigne évidemment un souffle sortant ; mais s’il est entendu adhyātman, appliqué à l’homme qui vit et respire, il est une aspiration. Quand on dit que le Soleil, ou le Vent, « est le prāṇa » ou que le père « respire sur » (anuprāniti) son fils, cela veut dire que le premier, comme Père universel, respire ou souffle sur le monde, qu’il « anime », et que le second, le père humain, respire de la même façon sur son fils. Mais c’est ce même prāṇa que nous, fils de Dieu ou fils de notre père, aspirons en nous, (peut-être ici faut-il décomposer prāṇa en pra-ā-an, le second préfixe -ā- impliquant l’idée de prendre ou de tirer à soi). Ainsi, de notre point de vue humain, pour nous, fils ou « enfants » (prajā) qui « vivons et respirons », le souffle ( prāṇa) est la « vie », pour autant que nous l’aspirons en nous. D’un autre côté apāna désigne toujours le souffle expulsé ; et ceci ressort clairement, non seulement de la signification ordinaire du préfixe apa- (grec « apo » et latin « ab ») et des textes cités plus haut, mais aussi de ce que la forme « anale » de l’apāna (cf Taittirīya Saṃhitā.V.3.1 etc ) est évidemment une expulsion d’air. anuprān est, encore plus littéralement « respirer en conformité (de) ». Ce sens ressort clairement de Śatapatha Brāhmaṇa.II.2.1.10 où l’enfant est dit « respirer suivant le souffle de sa mère » (mātur…prāṇam anuprāniti) aussi longtemps qu’il n’est pas encore né ; mais quand il est né, alors le père « place ce souffle en lui » (asminn etat prāṇaṃ dadhāti), en faisant une offrande à Agni le Vanneur. Il est digne de remarque qu’encore à l’époque récente, si un nouveau-né ne respire pas (et qu’on ne puisse pratiquer la respiration artificielle), le médecin « place du souffle dans l’enfant » (phrase correspondant exactement à l’expression védique qui vient d’être citée : asmin prāṇaṃ dadhāti ) en respirant dans sa bouche et en aspirant de sa bouche (actes qui répondent au sens ci-dessus indiqué d’anuprān, « respirer avec le même souffle que » quelqu’un, ou, en prenant le mot français dans son sens étymologique « conspirer avec » quelqu’un). Cette pratique est sûrement d’une antiquité immémoriale : l’acte était accompli par le père, lorsqu’on ne pouvait recourir à un médecin. La pratique survit encore, mais son sens métaphysique a été oublié. )

et apāna expiration.

( Note : Dans Śatapatha Brāhmaṇa.II.2.2.15, où l' »enfant » est Agni, celui qui offre le sacrifice « souffle sur lui au moment où il naît » (c’est-à-dire est allumé) (taj jātam abhiprāṇiti) – le feu est une respiration (prāṇo vai agniḥ) – et ainsi il le fait naître (janayati) une fois qu’il a été produit (jātam…santam) : il respire à nouveau (punar apāniti) et ainsi il le prend (il prend Agni) pour le placer dans son être intérieur ( tad enam antarātman ādhat te) ». Ici – lorsqu’il » respire à nouveau »- quelque étrange que cela puisse paraître, nous ne pouvons supposer que apāniti signifie « inspirer » : sans doute, le bénéficiaire du sacrifice « sent » le feu, mais, comme nous venons de le voir, c’est par le souffle expiré que l’on sent : théorie qui ici se comprend ici d’autant mieux que ce qui prend à soi le feu en en percevant l’odeur ce n’est pas le nez en tant que tel, mais bien le « soi intérieur » (antarātmā), entendu comme atigraha, comme celui qui « saisit plus loin », ce même soi intérieur qui, lorsqu’il « goûte » les objets sensibles, sort toujours pour s’appliquer à eux et les saisir. Cf St Augustin : « Neque enim corpus sentit, sed anima per corpus » ( « Ce n’est pas en effet le corps qui sent, mais c’est l’âme par le moyen du corps » ( De Genesi ad litt.1.XII.C.XXIV n 51) « Dat enim (anima) eis (corporum imaginibus) formandis quiddam substantiae suae ( « L’âme en effet donne quelque chose de sa substance à ces images corporelles qu’elle doit former) » ( De Trinitate.X.C.5 n7 ), et « Ce n’est « Ce n’est pas cependant le corps qui produit dans l’esprit cette même image de tel ou tel corps, mais c’est l’esprit lui-même qui le produit en lui-même, avec une admirable rapidité qui est indiciblement éloignée de la lenteur du corps ») (De Genesi ad litt.1.XII.c.17n 33) )

On peut remarquer, en premier lieu, qu’apān signifie notamment expirer, dans le sens de mourir, par exemple dans le RV.X.189.2 : « Quand il (le Soleil) (commence à) respirer, alors elle ( l’Aurore) expire » (asya prāṇad apānatī). D’une façon encore plus explicite, il est clairement déclaré que « pendant que l’homme parle, il ne peut en même temps respirer » (yāvad vai puruṣo bhāṣate, na tāvat prāṇitum śaknoti) ( Kauṣītaki Upaniṣad.II.5 ) et il est évident qu’ici prāṇitum peut signifier seulement aspirer. Inversement nous lisons : « Qu’il émette la syllabe PA » pa ity evāpānyāt, Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa.III.5.6) et il est également clair qu’apānyāt indique ici un souffle expiré, car on ne peut prononcer une syllabe en aspirant l’air. C’est ce qui est aussi présupposé dans Aitareya Aranyaka.III.2.6 : « Ou nous sacrifions le souffle dans la parole, ou nous sacrifions la parole dans le souffle » (vāci hi prāṇaṃ juhumaḥ prāṇe vā vācam). Ceux qui parlent « sacrifient le souffle aspiré dans le souffle expiré » (apāne juhvati prāṇam), les silencieux sacrifient « le souffle expiré dans le souffle aspiré » (prāṇe’pānam)(BG.IV.29). Le « baiser »(abhijighrana) de Pañcaviṃśa Brāhmaṇa.VII.10.16 représente de même un souffle expiré ; c’est ce qui ressort de sa relation avec l ‘hinkāra (la syllabe HIN) (hinkaroti…abhijighrati) ; alors que, comme nous l’avons déjà vu, abhighrā ou avaghrā correspondent à anuprān. Ainsi les odeurs sont senties par le souffle expiré ; et abhijighrana en tant que que l’acte de « respirer sur » un être, peut très bien impliquer une olfaction simultanée, olfaction que nous pourrions supposer avoir été accomplie par une inspiration précédente. La conception traditionnelle de la vision est semblable : c’est celle d’un rayon projeté par l’oeil, plutôt que d’une lumière reflétée qui frappe l’oeil ; et il en est de même des autres puissances sensitives. La raison en est que ces puissances sensitives ne sont pas à proprement parler les nôtres, mais qu’elles sont celles du Soleil, de Prajāpati, qui est en nous et voit par nous, qui regarde à travers chaque créature et dont il est dit qu' »il n’est personne autre que lui qui voie » (B.U.III.7.23) Nous sommes loin de rejeter le sens de « sentir » pour abhijighrati ; nous maintenons seulement que « sentir » est une part de sa signification moins importante que « respirer sur ». En fait, c’est parce que le Gandharva souffle dans le monde – Gandharva qui nous l’avons vu, est, sous des noms variés, notre père spirituel et la cause première de notre être – c’est, disons-nous, parce qu’il souffle ou respire dans le monde que son nom de « Gandharva » suggère une connexion entre lui et l’odeur (gandha) : comme le fait un animal pour ses petits, il nous reconnaît à nos odeurs.

( Note : Voir les textes cités par Hopkins dans le Journal of tne American Oriental Society, 29, p 121 note 2. Je ne soutiens pas que « gan ha » dans « Ghandarva » soit étymologiquement « gandha », « odeur », ce qui peut être ou ne pas être vrai. Si Ghandarva doit être identifié à « xentauros », l’interprétation du terme grec par « pâtre à cheval » s’accorderait très bien avec le caractère du Ghandarva solaire. Il en serait de même de l’explication plus probable qui fait dériver « xenta uros », entendu au sens de « perceur » du verbe « xenteo », « piquer, aiguillonner, faire avancer » ; ce dernier sens apparaît même comme particulièrement approprié au Ghandarva solaire, si l’on songe au rapport qui unit « xentron », « pointe », et le latin « centrum » « centre ». La relation qui existe entre les Ghandarvas et les odeurs est marquée très nettement dans Samyutta Nikāya.III.249 et suiv. Mme Rhys Davids, cependant, en rattachant les Gandharvas au « folklore védique », passe singulièrement loin de la vérité lorsqu’elle observe que « ces devas étaient considérés par lui ( par le « folklore védique » comme les plus bas de tous les devas »: le contraire serait bien plutôt vrai. )

Les Gandharvas et les Apsarās « vont (respectivement) avec l’odeur (gandhena) et avec la beauté (rūpena) (Śatapatha Brāhmaṇa.IX.4.1.10). Le « Vent (vāta) actif et qui embrasse tout » est un Gandharva ( Vājasaneyi Saṃhitā.XVIII.41 ) ; et « de même que le Vent (vāyu) enlève de leurs supports les odeurs (gṛhitvā…gandhān āśayāt) et les emporte avec lui (etāni samyāti),

( Note : Pour autant que le Vent est ainsi devenu « odoriférant », vā peut signifier « senti » (au sens neutre), « avoir tel odeur », aussi bien que « souffler » comme, par exemple dans Śatapatha Brāhmaṇa.III.2.1.11, ou pūtayo vānti, « ils exhalent une odeur puante », est littéralement « puants, ils soufflent ». )

de même le Seigneur, lorsqu’il prend un corps et ensuite le quitte, saisit celles-ci (les puissances de l’âme, indriyāni, mentionnées à la stance précédente, c’est-à-dire les prāṇas) et s’en va avec elles » (B.G.XV.8) : le Vent est un « collecteur » (samvarga, Chāndogya Upaniṣad.IV.3.1 :

( Note : Cf Bṛhadāranyaka Upaniṣad.I.3.18 où les dieux (les six puissances de l’âme) sont transportés au-delà de la mort par le souffle, officiant comme udgātṛ (brâhmane qui chante les hymnes), et où « l’odeur, délivrée de la mort, devient le Vent ». Le mot que nous rendons par « l’odeur, délivrée de la mort, devient le Vent ». Le mot que nous rendons par « odeur », est prāṇa, que Śaṇkara, certainement à juste raison, interprète par ghrāna, « odeur ». )

et la Mort est « celle qui rassemble » (saṃgamana. R.V.X.14.1). Dans les rites de paternité étudiés plus haut, la signification « il sent » (au sens transitif) ; qui est une de celles d’abhijighrati (cf Kauṣītaki Upaniṣad.II.4, gandhaṃ prajighrāya, « sentant l’odeur »), cette signification, disons-nous, semblerait impliquer une « reconnaissance » du fils, exactement comme d’autres parties du rituel impliquent la « reconnaissance » d’une filiation légitime : le père « connaît » son fils par l’odorat et il le « bénit » en conséquence. L’histoire de Jacob et d’Esaü représente clairement un cas du même genre. Qu’Isaac mourant soit trompé à dessein est de peu d’intérêt, le point important est que c’est à son odeur qu’il pense reconnaître Esaü, son « vrai fils », et que c’est dans cette croyance qu’il lui donne sa « bénédiction » (Genèse.XXVI.27).

( Note : Et il (Jacob) s’approcha et l’embrassa (embrassa Isaac) : et il (Isaac) sentit l’odeur de son vêtement (le vêtement d’Esaü porté par Jacob) et il le bénit et dit : Vois, c’est l’odeur de mon fils…Que Dieu te donne la rosée du ciel et la richesse de la terre et une abondance de blé et de vin. » )

Cette bénédiction était un privilège du fils aîné et nous ne pouvons faire à son sujet qu’une supposition, c’est qu’elle était de même sorte que le saṃpradāna hindou.

6/ Les rites du souffle chez les Indiens de l’Amérique. Nous avons, peut-être, suffisamment mis en lumière de caractère essentiel du Baiser du Soleil ou du Baiser de Vie : la communication d’un « souffle » ou d ‘une « vie », et en même temps un acte de reconnaissance par l’odorat. Sous le titre The Sniff-Kiss in Ancient India, une étude sur ce « baiser » et sur quelques autres a été publiée, il y a plus de trente ans par le professeur Washburn Hopkins, dans le Journal of the American Oriental Society (XXVIII, pp.120-134). Mon intention n’était pas de réexposer ici tout ce qu’il a recueilli, mais plutôt de pousser l’enquête plus profondément. L’un des principaux problèmes qu’elle soulève est simplement éludé par le professeur Hopkins, car il tient pour accordé qu’apān signifie « inspirer » : nous avons cité un nombre de textes suffisant pour prouver l’impossibilité de cette interprétation trop facile. Le professeur Hopkins fait un certain nombre de rapprochements tendant à prouver ce que nous avons aussi constaté, à savoir l’usage de pareils « baisers » dans toutes les parties du monde. Nous conclurons le présent travail en ajoutant aux cas rapporté par le professeur Hopkins d’autres qui comptent parmi les plus remarquables, comme constituant les analogies les plus complètes, et qui ont été observés parmi les Indiens de l’Amérique. Le meilleur exposé d’ensemble des rites de respiration pratiqués par ces Indiens se trouve dans Pueblo Indian Religion par Elsie Parsons (1939, pp 419-423), ouvrage d’où notre documentation est tirée. « Il y a deux, peut-être trois rites concernant le souffle : on aspire le souffle venant d’un être ou on respire sur lui, afin de recevoir, ou de donner, disons, une influence ou une force vitale. Etroitement associés en théorie, les deux rites sont confondus en pratique : là où vous attendez une inspiration, votre informateur peut décrire une expiration et inversement…Un troisième rite consiste dans une expulsion violente d’air et est proprement un rite d’exorcisme ». Nous remarquerons d’abord que le « troisième rite » a pour objet de chasser, en soufflant sur elles, des puissances ou influences mauvaises ; nous n’avons fait plus haut aucune allusion à ce genre de rite, dont on pourrait citer de nombreux exemples tirés des sources védiques : les textes emploient alors le verbe DHAM- « souffler » (avec un soufflet ou d’une façon semblable). Il suffira de citer R.V.IV.50.4, où « Brihaspati chassa les ténèbres en soufflant sur elles (vi…adhamat tamānsi) » : les ténèbres, c’est-à-dire les Puissances des Ténèbres. DHAM- bien entendu, peut aussi être pris dans un sens favorable comme dans Pañcaviṃśa Brāhmaṇa.XII.3.22, où le feu a été allumé (sriṣṭaḥ), mais ne flambe pas encore (nodadīpyata), jusqu’à ce que Prajāpati souffle sur lui (upādhamat). Quand aux deux autres rites, qui consistent à aspirer le souffle d’un être ou à respirer sur lui, il est clair qu’ils sont utilisés de la même façon qu’ils le sont, ou l’étaient, dans l’Inde et qu’ils s’inspirent des mêmes conceptions. Ainsi, « dans l’histoire des Lagunas concernant José Crito, le boeuf respire sur l’enfant dans l’étable…Hopi aspire au-dessus de bâtonnets servant aux prières – pour inhaler le principe essentiel…Dans le mythe des Acomas, Iyatiku, en faisant le premier fétiche de maïs respira sur lui. « Ainsi son souffle nous donnera la santé qu’elle-même possède », dit les chef de la ville de Cochitis. « …Je respire ce qui vient de vos plumes, ainsi rendez-moi fort comme vous », dit, dans l’histoire des Zuñis , un homme à l’aigle qui prie…Chez les Zuñis, celui qui reçoit l’initiation aspire au-dessus du fétiche de maïs et celui qui la confère respire sur le même fétiche…Une personne malade aspire au-dessus des mains jointes du docteur…Le chasseur zuñi, respirant dans le souffle du daim, est censé dire : « Merci, mon père, aujourd’hui j’ai bu votre sacré souffle vital… »

( Note : Nous avons déjà attiré l’attention sur la pratique inverse, qui consiste à ressusciter l’animal tué, par l’effet d’un rite de respiration. )

La prière qui, chez les Zuñis, accompagne régulièrement un rite utilisant le souffle est : « Lena ho tek’ ohanna anichiatu, « ainsi je désire beaucoup (recevoir) la lumière (la vie) ».

( Note : Cf Jean.I.4 : « La vie était la lumière » )

D’une façon semblable, les Indiens disent qu’on accomplit le rite « pour avoir plus de vie ». Il serait difficile de réclamer des similitudes plus étroites. Celles qui viennent d’être indiquées sont d’autant plus significatives que l’on peut trouver entre les traditions américaine et hindoue, des correspondances non moins frappantes dans d’autres parties de la mythologie et du rituel, notamment dans celles qui présupposent une « métaphysique de la lumière » ou qui concernent les rites d’aspersion. Comme l’a remarqué le professeur Johannes Sauter, « la métaphysique forme comme une grande ligne qui passe à travers tous les peuples ».

Ananda.K.Coomaraswamy.

Je vous remercie infiniment d’avoir publié « Le baiser du Soleil », que je cherchais en langue française depuis plusieurs années. Je ne l’avais trouvé qu’en anglais, avec les risques d’imprécision – voire de contresens – dans sa compréhension , liés à l’extrême complexité des écrits d’Ananda Coomaraswamy.

Merci beaucoup pour votre travail de traduction ainsi que la diffusion d’une oeuvre d’une telle envergure!