Les Symboles

Les symboles[1] et les signes, qu’ils soient verbaux, musicaux, dramatiques ou plastiques, sont des moyens de communication. Les références des symboles renvoient aux idées et celles des signes aux choses. Un même terme peut être symbole ou signe selon son contexte : la croix par exemple, est un symbole lorsqu’elle représente la structure de l’univers, mais un signe lorsqu’elle représente un carrefour. Les symboles et les signes ne peuvent être ni naturels (vrais, par propriété innée) ni conventionnels (arbitraires et accidentels) traditionnels ou privés. Avec le langage des signes, employé à titre indicatif dans un langage profane et dans un art réaliste et abstrait, nous n’aurons plus à nous en préoccuper dans le cadre actuel. Par « art abstrait » nous incluons un art moderne qui évite volontairement la représentation, par opposition à « l’art principiel », le langage naturellement symbolique de la tradition.

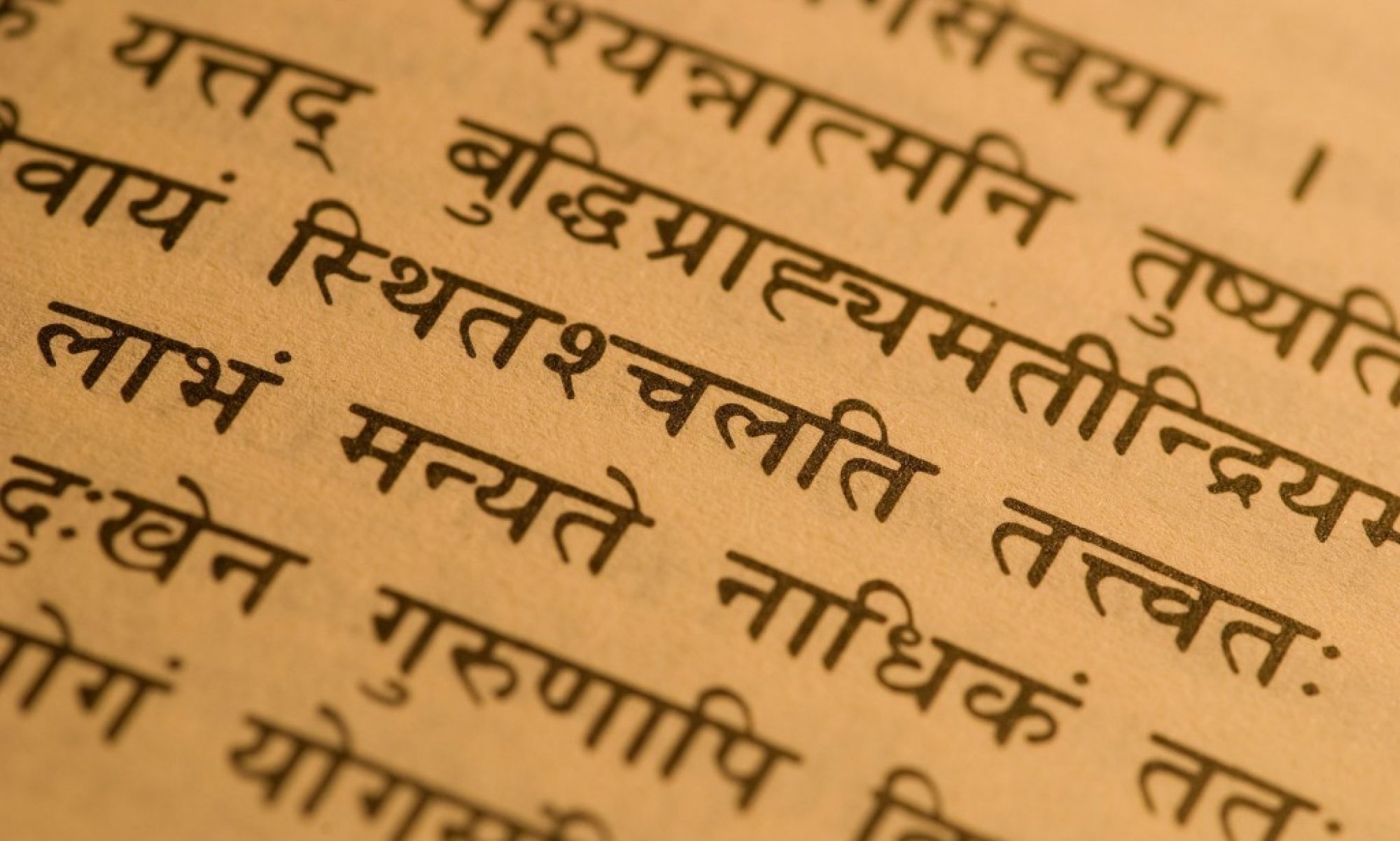

Le langage de l’art traditionnel – écriture, épopée, folklore, rituel et tous les métiers connexes – est symbolique ; et étant une langue de symboles naturels, ni d’invention privée, ni établie par accord conciliaire ou par simple coutume, est une langue universelle. Le symbole est l’incarnation matérielle, dans le son, la forme, la couleur ou le geste selon le cas, de la forme imitable d’une idée à communiquer, laquelle forme imitable est la cause formelle de l’œuvre d’art elle-même. C’est pour l’idée, et non pour lui-même, que le symbole existe : une forme réelle doit être soit symbolique – de sa référence, soit simplement une forme inintelligible pour avoir été aimée ou détestée selon le goût. La plus grande partie de l’esthétique moderne suppose (comme l’impliquent les mots « esthétique » et « empathie ») que l’art consiste ou devrait consister entièrement en de telles formes intelligibles, et que l’appréciation de l’art consiste ou devrait consister en des réactions émotionnelles appropriées.

On suppose en outre que tout ce qui a une valeur permanente dans les œuvres d’art traditionnel est du même type et totalement indépendant de leur iconographie et de leur signification. Nous avons, en effet, le droit de dire que nous choisissons de ne considérer que les surfaces esthétiques des arts anciens, orientaux ou populaires, mais si nous faisons cela, nous ne devons pas en même temps nous tromper nous-mêmes pour supposer que l’histoire de l’art, c’est-à-dire par « histoire » une explication en fonction des quatre causes, peut être connue ou écrite à partir d’un point de vue limité. Pour comprendre la composition, par exemple, c’est-à-dire, l’enchaînement d’une danse ou la disposition des masses dans une cathédrale ou une icône, il faut comprendre la relation « logique » des parties ; tout comme pour comprendre une phrase, il ne suffit pas d’admirer les sons mélodieux, mais il est nécessaire de se familiariser avec la signification des mots séparés et la logique de leurs combinaisons.

Le simple « amateur d’art » ne vaut guère mieux qu’une pie, qui décore son nid avec ce qui lui plaît le plus, et se contente d’une expérience purement « esthétique ». Jusqu’à présent, il faut reconnaître que, bien que dans les œuvres d’art moderne, il n’y ait rien de plus que la personne privée de l’artiste, derrières les surfaces esthétiques, la théorie selon laquelle les œuvres d’art traditionnel ont été produites et appréciées prend pour acquis que l’appel à la beauté ne dépend pas seulement des sens, mais à travers les sens à l’intellect ; ici « La beauté a à voir avec la connaissance » ; et ce que nous avons connu et compris, est « une idée immatérielle » (Hermès Trismégiste), une « image qui n’est pas dans les couleurs » (Laṇkāvatāra Sūtra), « la doctrine qui se cache derrière le voile des vers étranges » (Dante), « l’archétype de l’image, et non l’image elle-même » (Saint Basile de Césarée). « C’est par leurs idées que nous jugeons à quoi devraient ressembler les choses ». (Saint Augustin).

Il est évident que les symboles et les concepts – les œuvres d’art sont des choses « conçues », comme le dit Saint Thomas d’Aquin, per verbum in intellectu – ne peuvent servir à rien pour ceux qui n’ont pas encore, au sens platonicien « oublié ». Ni Zeus ni les étoiles, comme le dit Plotin, ne se souviennent ou même n’apprennent ; « la mémoire est pour ceux qui ont oublié », c’est-à-dire pour nous, dont « la vie est un sommeil et un oubli. » Le besoin de symboles et de rites symboliques ne surgit que lorsque l’homme est expulsé du jardin d’Éden ; comme moyen par lequel un homme peut être rappelé à des étapes ultérieures de sa descente de l’intellectuel et du contemplatif aux niveaux de référence physique et pratique.

Nous avons assurément « oublié » bien plus que ceux qui ont eu le premier besoin de symboles, et nous en tirons plus qu’il n’en faut pour inférer l’immortel par ses analogies mortelles ; et rien ne pouvait en être une meilleure preuve que nos propres prétentions à être supérieures à toutes les opérations rituelles et à pouvoir approcher la vérité directement. Il s’agissait de panneaux de signalisation de la Voie, qui étaient employés à l’origine, comme une trace de la Lumière Cachée, poursuivie par des chasseurs d’une carrière supra-sensorielle, alors que les thèmes de l’art traditionnel sont devenus nos « ornements ». Dans ces formes abstraites, plus on les retrace dans le passé, on les trouve encore existantes dans les « superstitions » populaires, les rites agricoles et les motifs de l’art populaire, plus on y reconnaît un équilibre polaire de formes perceptibles et d’informations imperceptibles ; mais comme le dit Andrae (dans Die ionische Säule, Schlusswort), elles sont de plus en plus vides de contenu le long du chemin qui vient vers nous, de plus en plus dénaturées avec les progrès de la « civilisation », pour devenir ce que nous appelons des « formes d’art », comme s’il s’agissait d’un besoin esthétique, comme celui de notre pie, qui les avait fait naître. Lorsque la signification et le but ont été oubliés ou ne sont rappelés que par les initiés seuls, le symbole ne conserve qu’une valeur décorative que nous associons à l’ « art ».

Plus que cela, nous nions que la forme de l’art n’ait jamais eu d’autre qualité que décorative ; et depuis longtemps, nous commençons à tenir pour acquis que la forme de l’art doit avoir pour origine une « observation de la nature », afin de la critiquer en conséquence (« C’était avant qu’ils ne sachent quoi que ce soit sur l’anatomie », ou « avant qu’ils ne comprennent la perspective ») en termes de progrès, et pour combler ses lacunes, comme l’ont fait les Grecs hellénistiques avec la palmette de lotus quand ils en ont fait une élégante feuille d’Acanthe, ou la Renaissance quand elle a imposé un idéal de « vérité à la nature » à un ancien art de la typologie formelle. Nous interprétons le mythe et l’épopée à partir du même point de vue, ne voyant dans les miracles et le Deus ex machina qu’une tentative plus ou moins maladroite de la part du poète d’améliorer la présentation des faits ; nous demandons « l’histoire », et nous nous efforçons d’exiger un noyau historique par le processus apparemment simple et vraiment naïf d’élimination de toutes les merveilles, sans jamais nous rendre compte que le mythe est un tout, dont les merveilles sont autant une partie intégrante que les faits supposés ; oubliant que toutes ces merveilles ont une signification totalement indépendante de leur possibilité ou impossibilité en tant qu’événements historiques.

(Traduction Max Dardevet)

[1] Un dérivé de sumballo (grec) en particulier dans les sens de « corréler », « traiter les choses différemment comme si elles étaient similaires », et (passif) « correspondre », ou « compter ».